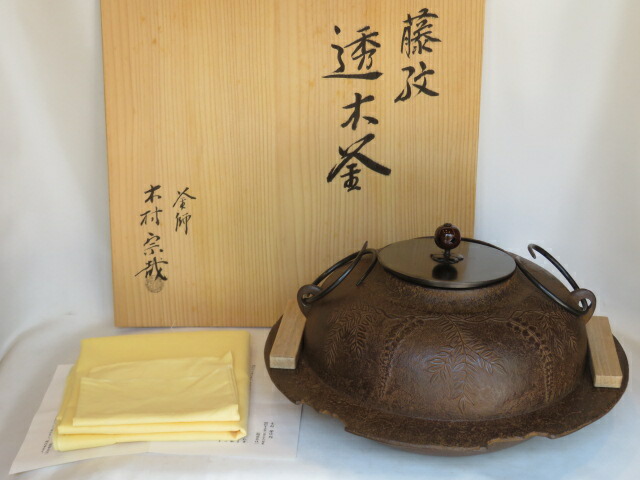

★商品状態について★

ユーズド商品です。

釜内部には錆がありますが、少なく浅くて綺麗な商品です。

IHで炊き込みましたが、おいしく匂いのないお湯でした。

唐銅蓋は、少しの使用感と経年によるモンが見えますので、拡大画像にてご確認ください。

※珍しいと思います、藤の地紋が入ったとても美しい透木釜の作品です。

釜肌と地紋がとてもはっきりとした上作で、色も良いです。

季節感があって綺麗ですのでおすすめです。

釜だけを手に取ると軽く感じました。

※表千家では、3月に透木釜、4月に釣釜を使われますが、裏千家では、3月に釣釜、4月に透木釜を使われます。

どちらも五徳の蓋置を良く使われます。

※この商品は共箱、布、釜鐶、透木、経歴書、紙箱付きでの販売です。

★寸法★

高さ(摘み含む) 18.5cm

径 31cm

◇透木釜の名称の由縁である透木は、敷木(しきぎ)から転訛した言葉と言われます。

釜の羽を支え、炭火がおきやすいよう通風をよくする役目を持っています。

炉縁ぎりぎりの大きな羽の釜は炭手前で釜を上げたりかけたりする場合、炉縁を傷つけないよう、羽根が小さい釜は左右が均一に透木に乗るよう、十分気をつける必要があります。

★作家★

●木村宗哉

昭和46年生まれる。(越前在住)

釜師木村肇次郎に師事し二代目として釜造り、茶道について学び修行専念中。